外壁を壊さずに施工できるタイプの窓です。

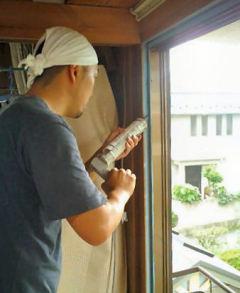

シーリング材で防水処理をする様子

東京都青梅市にお住まいのHさまより、ご依頼いただきました。

トステム製の内付けサッシを使用して、木製建具の窓をリフォームします。

築年数50年の住宅で、アルミサッシではなく、木製建具が使われていました。

現在の木製建具を取り外して、新たにサッシを取り付けていきます。

サッシは、トステム製の内付けサッシを使用します。

外壁を壊さずに施工できるタイプの窓でした。施工も半日くらいで済みます。

現在の窓が木製の建具でしたら、だいたいこの工法で施工ができます。

それでは、手順を施行写真つきで詳しく解説していきます。

施工例のはじまり、はじまりで~す。

| 担当店舗 | 窓工房 本店 |

|---|---|

| 施工地域 | 東京都 青梅市 H邸 |

| 施工時間 | 2人で半日 |

| 内容 |

木製建具の窓をリフォーム。 使用したのは、トステム製の内付けサッシ。 |

施工手順

1. リフォーム前の窓の状態です。

こちらがリフォーム前の窓の状態になります。

こちらがリフォーム前の窓の状態になります。

アルミサッシは一切使われていない木造の古い住宅でした。窓のリフォームには、内付けサッシを採用しました。

内付けサッシならば、外壁を壊す必要がありません。

2. 窓のリフォームを開始します。

2階の窓のリフォームでした。施工には多少の手間暇を要しました。

2階の窓のリフォームでした。施工には多少の手間暇を要しました。

これが1階なら作業がものすごくやりやすいのですけどね。

お客様のご要望をまとめると、

1. 雨戸はそのまま残すこと

2. 網戸を新しく取りつけること

3. ガラスはペアガラスにすること

この3点でした。

これらを満たす製品を選択しました。

3. 木製のガラス戸を取り外します。

木製のガラス戸を取り外します。

木製のガラス戸を取り外します。

4. 木製のガラス戸が納まっていた下レール枠を外します。

新しくアルミ枠の窓を納めることになります。

新しくアルミ枠の窓を納めることになります。

必要のない木製の部材は取り外します。

5. 上レール枠の隙間を埋めます。

木製のガラス戸が納まっていた上レール枠の隙間を埋めます。

木製のガラス戸が納まっていた上レール枠の隙間を埋めます。

ここは新しくアルミ枠を取りつければ、完全に隠れてしまう部分ではあります。

けれど、アルミ枠をネジで固定するときに、下地に凹凸がない方が安心できます。

木材を隙間を埋め込み、クギで固定していきます。

木材はあらかじめ窓工房の工場で、サイズに合わせて加工してきたものです。

6. 新しく取りつけるアルミサッシ枠の加工をします。

新しく取りつけるアルミサッシ枠を加工します。

新しく取りつけるアルミサッシ枠を加工します。

ある程度までは工場で組み立てをしてきます。

現場の窓に合わせて、そのつど細かく調整や加工をします。

写真では分かりにくいかもしれませんが、室内はしっかり養生してあります。

養生(ようじょう)とは、施工中に部屋が汚れたり、傷ついたりしないように、覆いなどをかけて保護することです。

7. アルミサッシ枠のヒレを切断する位置を決めます。

通常、内付けサッシを使用した窓のリフォームでは、アルミサッシのヒレを切断することはありません。

通常、内付けサッシを使用した窓のリフォームでは、アルミサッシのヒレを切断することはありません。

今回は木製の雨戸の枠があるため、それに合わせて現場で調整する必要がありました。

ヒレをどれだけ落とすか計測して、印をつけているところです。

8. アルミサッシ枠のヒレを切り落とします。

アルミサッシ枠のヒレを切り落とします。

アルミサッシ枠のヒレを切り落とします。

切り口は防水処理の目的でシールを打ち込みます。

最終的には、切り口が隠れることになります。

9. アルミサッシ枠に新しいネジ穴を作ります。

新しく納めるアルミサッシ枠のヒレを落としました。

新しく納めるアルミサッシ枠のヒレを落としました。

そのため、新しいネジ穴を加工します。

10. アルミサッシ枠の調整を繰り返します。

アルミサッシ枠を「加工する、納める、ま再び加工する」という流れを何度も繰り返して、調整していきます。

アルミサッシ枠を「加工する、納める、ま再び加工する」という流れを何度も繰り返して、調整していきます。

11. 調整したアルミサッシ枠を柱に納めます。

加工したアルミサッシ枠を柱の外側からずぼっと納めます。

加工したアルミサッシ枠を柱の外側からずぼっと納めます。

外側から納めるアルミサッシ枠なのですが、外側にはそれほど出っ張らずにすみます。

そのため、既存の雨戸もそのまま使用できます。

12. アルミサッシ枠を納めた状態です。

写真のように窓のリフォーム用のアルミサッシ枠を納めます。

写真のように窓のリフォーム用のアルミサッシ枠を納めます。

13. アルミサッシ枠をビスで仮留めします。

アルミサッシ枠の左右上下の四隅をビスで仮留めします。

アルミサッシ枠の左右上下の四隅をビスで仮留めします。

14. 仮止めしたアルミサッシ枠にガラス戸をはめてみます。

年数の経過した木造住宅なので、心配なことがあります。

年数の経過した木造住宅なので、心配なことがあります。

柱が傾いてしまっていると、そのままアルミサッシ枠を固定してしまうと、建て付け調整がしっかりできなくなってしまう場合があります。

そのため、確認の意味を込めて、ガラス戸を1度納めてみます。

もし柱などにゆがみがあった場合は、アルミサッシ枠の取り付けで調整します。

15. ガラス戸を吊り込みます。

ガラス戸を吊り込みます。

ガラス戸を吊り込みます。

しっかり隙間なく閉まるか、建て付け調整は問題なくできるか、確認します。

引き違いタイプの窓なので、2枚のガラス戸を入れてみて確認します。

今回は、まったく問題ありませんでした。

16. アルミサッシ縦枠を固定します。

アルミサッシ枠を固定します。

アルミサッシ枠を固定します。

柱とアルミサッシ枠の間のわずかな隙間に、支え物(かいもの)を入れて、ビスを打ち込んで固定します。

17. 室外側からもビスで固定します。

同じように、室外側からもアルミサッシ枠をビスで固定します。

同じように、室外側からもアルミサッシ枠をビスで固定します。

今回の窓のリフォームで使用したサッシは、トステム製の内付けサッシです。

リフォームする前からアルミサッシが使われている場合は、なかなかこのようにはいきません。

アルミサッシを取り外すだけでも大変で、多少は外壁を壊さなければならないためです。

窓のリフォームも現場、現場に合わせて提案・施工を行っています。

18. コーキング施工の準備をしていきます。

コーキング施工の準備をします。

コーキング施工の準備をします。

柱とアルミサッシ枠の間は、1~2mmほど開いています。

防水処理をするため、この隙間にコーキング材を打ち込む準備をします。

19. マスキングテープを貼ります。

マスキングテープを貼り合わせます。

マスキングテープを貼り合わせます。

室内側だけでなく、室外側もマスキングテープで覆います。

リフォームした窓は2階のため、室外側のコーキング施工は手間のかかる工程になってしまいます。

20. コーキング材を打ち込みます。

コーキング材を打ち込みます。

コーキング材を打ち込みます。

写真は室内側だけですが、室内側の上下左右の4方向、及び外側の4方向もしっかりと打ち込みました。

外側は、はしごを使ってコーキング材を打ち込みます。

21. コーキング材をへらでならします。

シールをへらでならします。

シールをへらでならします。

この工程は仕上がりに影響してきます。慎重に作業を行います。

22. 室外側のコーキング材をへらでならします。

大変になるのは、外側のコーキング施工です。

大変になるのは、外側のコーキング施工です。

基本的には室内から行いました。

けれど、室外側からでないと手が届きにくいところは、室外側からへらでならします。

23. マスキングテープをはがします。

マスキングテープをはがします。ここまでくると完成も間近ですね。

マスキングテープをはがします。ここまでくると完成も間近ですね。

リフォームした窓には、四方に木の枠が入っていました。

現場で切断したアルミサッシ枠のひれも、コーキング施工をすることによって、きれいに調和させることができました。

24. 戸袋内部の防水処理をします。

戸袋内部に入り込んだアルミサッシ枠の縦枠も防水処理をします。

戸袋内部に入り込んだアルミサッシ枠の縦枠も防水処理をします。

ここはコーキング材が打ちにくい部分です。防水テープで処理しました。

25. 再びガラス戸を吊り込み、建て付け調整をします。

新しく取り付けたアルミサッシ枠にガラス戸を吊り込みます。

新しく取り付けたアルミサッシ枠にガラス戸を吊り込みます。

戸はきちんと閉まるか、スムーズに動くか、建て付け調整をします。

写真では常に1人で作業していますが、基本的には2人で施工しております。

店長の海野が、作業をしながら合間を持ってカメラで撮影しています。

26. 鍵の調整をして、窓のリフォームの完成です。

鍵がしっかり掛かるか、確認・調整します。

鍵がしっかり掛かるか、確認・調整します。

これで完成になります。

今回は、トステムの内付けサッシを採用しました。

分かりやすい表現にしたかったので、トステム内付けサッシATUをアルミサッシ枠と表現しています。